39岁的詹姆斯·莱蒙斯希望把大腿上的子弹取出来,这样他就可以回去工作了。

来自墨西哥的71岁妇女萨拉·奥尔金(Sarai Holguin)承认,她膝盖附近的子弹是她的“同伴”——一位亲密的朋友。

15岁的米蕾亚·纳尔逊(Mireya Nelson)被子弹击中,子弹穿过了她的下巴,打断了她的肩膀,那里仍然有碎片。她将暂时和他们住在一起,而医生将监测她血液中的铅含量至少两年。

在堪萨斯城酋长队(Kansas City Chiefs)超级碗(Super Bowl)游行枪击事件造成至少24人受伤近三个月后,这些伤口的恢复非常个人化,其中包括一个令人惊讶的医学灰色地带:是否应该取出子弹。

医疗协议没有给出明确的答案。2016年对外科医生的一项调查发现,只有约15%的受访者在有移除子弹政策的医疗机构工作。美国的医生经常把子弹埋在人体深处,至少一开始是这样,以免造成进一步的创伤。

但随着枪支暴力成为一种公共卫生流行病,一些研究人员怀疑这种做法是否最好。一些伤员,比如詹姆斯·莱蒙斯,被留在一个危险的地方。

莱蒙斯说:“如果有办法把它取出来,而且它是安全取出的,那就把它从人体内取出来。”“让那个人对自己更有安全感。你不会带着那段记忆到处走。”

莱蒙斯、奥尔金和纳尔逊的应对方式截然不同。

疼痛成了一个问题

酋长队赢得超级碗三天后,莱蒙斯驱车37英里从密苏里州的哈里森维尔来到堪萨斯市中心庆祝胜利。这名仓库工人当时正扛着他5岁的女儿肯斯利(Kensley),他感到一颗子弹射入了他的右大腿后部。

检察官后来说,在两个团体发生“口头冲突”后,在挤满狂欢者的地区爆发了枪声。警探在现场发现了"多枚9毫米口径和点40口径的弹壳"莱蒙斯说他立刻明白发生了什么。

“我了解我的城市。我们不是在放烟花。”

他们倒在地上时,柠檬罩住了肯斯利的脸,这样她就不会撞到混凝土上。他的第一个想法是救出他的家人——包括他的妻子布兰迪;17岁的女儿凯莉;和10岁的儿子Jaxson一起逃到了安全地带。

“我的打击。但别担心,”莱蒙斯回忆说。“我们得走了。”

他把肯斯利扛在肩膀上,一家人走了一英里走向他们的车。他说,起初他的腿从裤子里渗出血来,然后停了下来。它痛得像火烧。Brandie坚持要开车送他去医院,但当时交通堵塞,所以她打开了危险灯,开错了路。

“她说:‘我要送你去医院。我受够了别人挡我的路,’”莱蒙斯回忆道。“我从来没见过我妻子那样。我看着她,好像在说,‘这还挺性感的。’”

莱蒙斯对他的妻子鼓掌微笑,他说,她回答说:“你笑什么?你刚刚中枪了。”莱蒙斯说,他静静地欣赏着,直到一名警长拦住他们,叫来了一辆救护车。

他被送往大学卫生院(University Health)的急诊室,该院收治了12名参加集会的患者,其中8人受枪伤。莱蒙斯说,成像显示子弹几乎没有击中动脉。医生清洗了伤口,把他的腿装上支架,并告诉他一周后回来。子弹还在他腿上。

“我当时有点困惑,但我当时想,‘好吧,不管怎样,我要离开这里,’”莱蒙斯回忆说。

当他回来时,医生取下了支架,但解释说支架通常会在体内留下子弹和碎片——除非它们变得太痛。

“我明白,但我不喜欢这样,”莱蒙斯说。“如果可以,你为什么不把它拿出来呢?”

大学健康发言人莱斯利·卡托说,由于联邦隐私法,医院不能对个别病人的护理发表评论。

康涅狄格州儿童医院(Connecticut Children’s)的儿科外科医生布伦丹·坎贝尔(Brendan Campbell)说,外科医生通常会在手术中遇到子弹,或者子弹位于危险位置,比如在椎管中,或者有可能损害器官,就会取出子弹。

坎贝尔还是美国外科医师学会创伤委员会伤害预防和控制委员会的主席,该委员会致力于枪支伤害预防。

受过训练的创伤外科医生、圣路易斯子弹相关伤害诊所(Bullet Related Injury Clinic)的创始人LJ Punch说,创伤护理的起源也有助于解释为什么子弹经常被留下。

“创伤护理是战争药物,”潘趣说。“它随时待命,每天都能拯救一个生命。它没有准备好照顾之后需要的治疗。”

在对外科医生的调查中,取出子弹最常见的原因是疼痛、可触及的子弹卡在皮肤附近或感染。较不常见的是铅中毒和精神健康问题,如创伤后应激障碍和焦虑。

外科医生说,病人的需求也会影响他们的决定。

莱蒙斯想把子弹取出来。他腿上的疼痛从大腿向外扩散,使他在一两个多小时内行动困难。做他的仓库工作是不可能的。

“我每天晚上都要举起100磅,”莱蒙斯回忆说。“我要抱起我的孩子。我不能这样工作。”

他失去了收入和医疗保险。又一次倒霉的是:游行结束后不久,房东卖掉了他们租住的房子,他们不得不另找住处。莱蒙斯在肯斯利的粉红色卧室里接受采访时说,这所房子更小,但重要的是让孩子们和他们的朋友呆在同一个学区,这是最安静的谈话场所。

他们在GoFundMe网站上借钱并筹集了6500美元来支付押金和修车费用,但游行枪击事件让这家人陷入了严重的财务困境。

由于没有保险,莱蒙斯担心自己负担不起取出子弹的费用。然后他得知他的手术费用将由捐款支付。他在城市北部的一家医院预约,一位外科医生在他的x光片上做了测量,并解释了手术过程。

“我需要你的参与,就像我要参与一样,”他记得自己被告知,“因为——你猜怎么着——这不是我的腿。”

手术定于本月进行。

“我们成了朋友”

Sarai holgin并不是酋长队的球迷,但她同意去联合车站的集会,带她的朋友去看舞台上的球员的最佳地点。这是一个异常温暖的日子,他们站在一个入口处附近,那里驻扎着许多警察。父母们把孩子放在婴儿车里,孩子们在踢足球,她感到很安全。

快到下午2点的时候,奥尔金听到了她以为是烟花的声音。人们开始从舞台上跑开。她转身离开,试图找到她的朋友,但感到头晕。她不知道自己中枪了。三个人迅速过来帮助她,把她扶到地上,一个陌生人脱下衬衫,做了止血带绑在她的左腿上。

奥尔金是墨西哥普埃布拉人,于2018年成为美国公民,他从未见过如此混乱的局面,也从未见过如此多的医护人员在如此大的压力下工作。她说,他们是“无名英雄”。

她看到他们正在为丽莎·洛佩兹-加尔万(Lisa Lopez-Galvan)工作,她是一位著名的DJ, 43岁,是两个孩子的母亲。洛佩兹-加尔文当场死亡,是游行中唯一的死者。奥尔金被紧急送往离联合车站约五分钟路程的大学医疗中心。

医生给她做了手术,把子弹留在了她的腿上。奥尔金醒来时看到的是更多的混乱。她的钱包和手机都丢了,所以她无法给丈夫塞萨尔(Cesar)打电话。她是用化名入院的——这是医疗中心立即开始治疗的惯例。

她的丈夫和女儿直到晚上10点左右才找到她——大约在她被枪杀8小时后。

“这对我来说是一个巨大的创伤,”奥尔金通过翻译说。“我受伤了,在医院里没有做错任何事。(这次集会)是一个玩耍、放松、团聚的时刻。”

奥尔金在医院住了一个星期,随后又进行了两次门诊手术,主要是为了去除伤口周围的坏死组织。她戴了几个星期的伤口VAC(真空辅助闭合装置),每隔一天就去看一次医生。

创伤外科医生坎贝尔说,当子弹损伤了不容易在手术中重建的组织时,伤口VACs很常见。

坎贝尔说:“这不仅仅是身体上的伤害。“很多时候是情感和心理上的伤害,很多患者也会消除这些伤害。”

子弹仍在奥尔金的膝盖附近。

“我的余生都会拥有它,”她说,她和这颗子弹成了“指南针般的亲密朋友”。

“我们成为了朋友,这样她就不会再对我做任何坏事了,”奥尔金笑着说。

圣路易斯子弹相关伤害诊所的潘奇说,像奥尔金这样的人能够找到一种方法,在精神上与残留的子弹共存。

“如果你能够围绕子弹进入你身体的意义编一个故事,那就会给你力量;这给了你主动权和选择权。”

奥尔金的生活在一瞬间发生了变化:她开始使用助行器行走。她说,她的脚“就像中风了一样”——它晃来晃去,脚趾也很难活动。

最令人沮丧的结果是,她无法去看望仍在墨西哥的102岁的父亲。她说,她的手机上有一个实时摄像头,可以看到他,但这并没有给她带来多少安慰,一想到他,她就会流泪。

她在医院被告知她的医药费会得到照顾,但后来很多医药费都寄来了。她试图从密苏里州获得受害者援助,但她所有的表格都是英文的,这使得他们很难理解。租用伤口吸尘器一个月就要花费800美元。

最后,她听说墨西哥驻堪萨斯城领事馆可以帮忙,领事指她去杰克逊县检察官办公室,她在那里正式登记为受害者。她说,现在她所有的账单都被支付了。

奥尔金不打算寻求心理健康治疗,因为她认为,一个人必须学会在特定的情况下生活,否则它会成为一种负担。

“我已经经历了人生的新篇章,”奥尔金说。“我从未放弃,我会在上帝的帮助下继续前进。”

“我看到我手上沾满了鲜血”

Mireya Nelson在游行中迟到了。她的母亲埃里卡(Erika)告诉她,考虑到交通状况和预计将有数百万人涌入堪萨斯城市中心,她应该早点离开,但她和十几岁的朋友们没有理会这个建议。纳尔逊一家住在密苏里州的贝尔顿,离城市大约半小时车程。

米蕾娅想拿着超级碗奖杯。当她和她的三个朋友到达时,穿过市中心的游行已经结束,联合车站的集会已经开始。米蕾亚说,他们被困在人群中,很快就觉得无聊了。

准备离开时,米蕾娅和她的一个朋友试图打电话给他们团队的司机,但他们无法在人群中获得手机服务。

在人群和噪音的混乱中,米蕾娅突然摔倒了。

“我看到我手上沾满了血。然后我就知道我中枪了。是的,我只是爬到一棵树上,”米蕾娅说。“一开始,我实际上不知道我是在哪里中枪的。我只看到自己手上沾满了鲜血。”

子弹擦过米蕾娅的下巴,穿过她的下巴,打断了她的肩膀,穿过她的手臂。子弹碎片留在了她的肩膀上。医生们决定离开他们,因为米蕾娅已经遭受了如此多的伤害。

米蕾亚的母亲目前支持这一决定,并指出它们只是“碎片”。

“我认为,如果这不会伤害她的余生,”埃里卡说,“我不希望她一直回到医院接受手术。这对她来说是更大的创伤,需要更多的恢复时间,更多的物理治疗等等。”

据Punch报道,子弹碎片,尤其是那些只有表面深度的碎片,经常像碎片一样伸出来,尽管病人并不总是被告知这一点。此外,潘趣说,子弹造成的伤害不仅限于组织受损的人,还会波及周围的人,比如埃里卡。他呼吁采取全面的方法从所有的创伤中恢复过来。

潘趣说:“当人们沉浸在创伤中,这种创伤可能会改变他们的一生。”

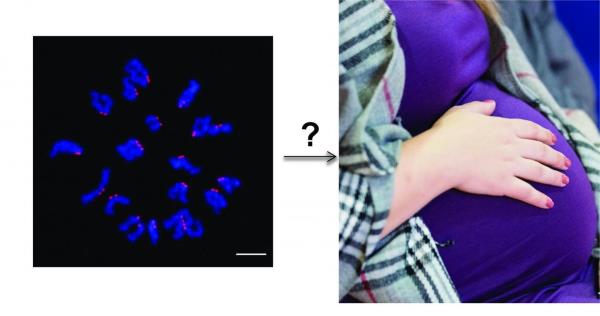

Mireya至少在未来两年内将接受血液铅含量检测。她的母亲说,医生告诉她的家人,她的水平现在很好,但如果情况恶化,她将需要手术切除碎片。

儿科外科医生坎贝尔说,铅对年幼的儿童来说尤其令人担忧,因为他们正在发育的大脑特别容易受到铅的有害影响。根据疾病控制和预防中心的说法,即使是微量的铅——每分升3.5微克——也足以向州卫生官员报告。

Mireya谈到可爱的十几岁男孩“很好”,但仍然穿着饼干怪物睡衣。她似乎对枪击事件感到困惑,对家里、学校和记者的关注感到困惑。当被问及她对手臂上的碎片有何感想时,她说,“我真的不喜欢它们。”

米蕾亚住院后服用了10天抗生素,因为医生担心伤口里有细菌。她做了物理治疗,但做运动很痛苦。她下巴上有一道伤疤。“一个凹痕,”她说,那是“颠簸”。

“他们说她很幸运,因为如果她没有以某种方式转动她的头,她可能会离开,”埃里卡说。

Mireya面临精神病评估和治疗预约,尽管她不喜欢谈论自己的感受。

到目前为止,埃里卡的医疗费用由她的保险支付,不过她希望能从联合劝募会(United Way)的#KCStrong基金(该基金筹集了近190万美元)或一个名为Unite KC的信仰组织那里得到一些帮助。

艾丽卡不想要施舍。她在医疗保健部门工作,刚刚升职。

子弹在很大程度上改变了这个家庭的生活。这是他们现在谈话的一部分。他们说他们多么希望知道这是什么弹药,或者它的样子。

“比如,我想保留穿过我手臂的那颗子弹,”米蕾亚说。“我想知道那是什么子弹。”这让她的妈妈叹了口气,她说女儿看了太多集《法医档案》。

艾丽卡一直为伤口自责,因为她没能在游行中保护好女儿。

“这对我打击很大,因为我感觉很糟糕,因为她恳求我下班,但我没有去,因为当你有了一个新职位,你不能就这样请假,”埃里卡说。“因为我会挡子弹的。因为我愿意做任何事。现在是妈妈模式。”

| 这篇文章转载自khn.org,这是一个全国性的新闻编辑室,制作关于健康问题的深度新闻,是KFF的核心运营项目之一,KFF是健康政策研究、民意调查和新闻的独立来源。 |